Analyse du Transfert : Cherfaoui Djouher, Cherfaoui Cherif, Fodil Dahbia, Cherfaoui Larbi, Cherfaoui Mohamed, Cherfaoui Rachid.

En Application du Code de la Famille Algérien et de la Logique Musulmane (Aceb et Parts Fixes)

SOMMAIRE

- Introduction Générale

- Contexte : Décès Successifs

- des Parts de Djouher Passent à Ses Parents

- Transfert des Parts de Cherif et de Djouher vers Dahbia et Larbi

- Succession de Dahbia (1943) : Part Transmise à Larbi

- Larbi → Mohamed → Rachid

- Conclusion Générale

1. INTRODUCTION GÉNÉRALE

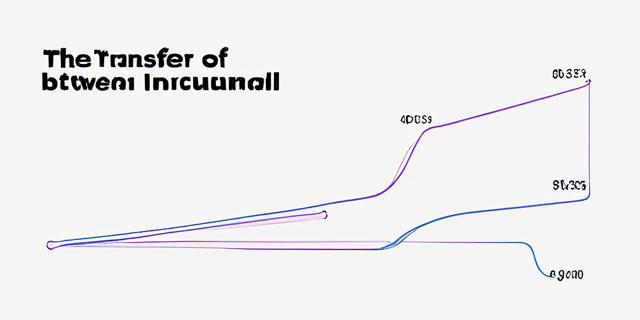

Dans cette étude, nous retraçons la chaîne de succession concernant Fodil Dahbia, décédée en 1943, son mari Cherfaoui Cherif et sa fille Djouher, tous deux décèdes avant Dahbia. Puis, nous voyons comment la part de chacun (Djouher, Cherif, Dahbia) aboutit finalement à Larbi, ensuite à Mohamed, puis à Rachid. Cette logique s’appuie sur la loi musulmane et, en Algérie, sur les principes du Code de la famille (articles relatifs aux héritiers fard et Aceb).

2. CONTEXTE: DÉCÈS SUCCESSIFS

- Cherfaoui Djouher, fille de Cherif et de Fodil Dahbia.

- Cherfaoui Cherif, mari de Fodil Dahbia, père de Cherfaoui Djouher et de Cherfaoui Larbi.

- Fodil Dahbia, mère de Cherfaoui Djouher et de Cherfaoui Larbi.

Après la disparition de ces trois personnes, la part finale se retrouve chez Larbi, puis se transfère à Mohamed, puis à Rachid (petit-neveu et arrière petit fils).

3. POURQUOI LA PART DE DJOUHER PASSE À SES PARENTS ?

- Djouher meurt avant ses parents Cherfaoui Cherif et Fodil Dahbia.

- Toutefois, Djouher avait un patrimoine –BIENS MAROC– (des biens propres ou une quote-part d’un héritage précédent), ces parts reviennent à ses héritiers (en l’occurrence, son mari et ses parents Cherif et Dahbia).

- Donc 2 parts de Djouher, le cas échéant, se répartissent entre ses parents (selon les parts fard prévues).

(Cherfaoui Djouher détenait des biens, ce sont ses parents qui les récupèrent ainsi que son époux)

4. TRANSFERT DES PARTS DE CHERIF ET DJOUHER VERS DAHBIA ET LARBI

- Décès de Cherif en 1934

- Cherif laisse derrière lui sa femme Dahbia et son fils Larbi.

- La part de Cherif se répartit entre Dahbia et Larbi (fils unique survivant).

- Selon la charia, l’épouse a droit à 1/8 s’il y a un descendant (Larbi), et le fils prend le reliquat (Aceb).

- Par conséquent, la majorité de la succession de Cherif revient à Larbi, après la part de Dahbia.

- Part de Cherfaoui Djouher

- Répartie entre ses parents 1/6 chacun.

- Comme Cherif meurt ensuite en 1934, sa propre quote-part (venue de Djouher) est intégrée à la succession qu’il laisse à son fils Larbi et son épouse Dahbia.

- Conclusion : En 1934, après la mort de Cherfaoui Cherif, son fils Larbi hérite de la majeure partie des biens paternels, et Fodil Dahbia conserve sa quote-part (épouse + fille, Djouher).

5. SUCCESSION DE DAHBIA (1943) : PARTS TRANSMISES À LARBI

- Dahbia décède en 1943, ne laissant comme enfant survivant que Larbi.

- Le fils unique hérite de la totalité (ou du reliquat après éventuelles parts fard s’il y avait d’autres ayants droit, par exemple ascendants de Dahbia si existants).

- Larbi reçoit donc la part entière de Dahbia (ou la majorité absolue si aucun autre héritier réservé n’existe).

Ainsi, après 1943, Larbi a cumulativement la part venue de Djouher, Cherif et de Dahbia.

6. LARBI → MOHAMED → RACHID

- Larbi décède en 1971, laissant Mohamed comme enfant unique.

- Mohamed hérite donc de toute la part de Larbi, y compris ce que Larbi avait reçu de Djouher, Cherif et Dahbia. et des propres acquisitions de son père.

- Cherfaoui Mohamed décède en 2007, sans épouse, enfants, ni frère ou sœur.

- Les héritiers Aceb se situent dans la catégorie des oncles paternels du père de Mohamed ou leurs descendants.

- Rachid est le plus proche, car il a un double lien (paternel + maternel).

Conclusion : Toute la part initiale de Djouher, Cherif, Dahbia, puis de et même d’une éventuelle quote-part de Djouher, se retrouve finalement chez Rachid, par la chaîne Larbi → Mohamed → Rachid.

7. CONCLUSION GÉNÉRALE

- Djouher décède, sa part revient à ses parents Cherif et Dahbia.

- Cherif décède en 1934, sa succession se répartit entre Dahbia (épouse) et Larbi (fils unique).

- Dahbia décède en 1943, laissant Larbi comme fils unique, qui hérite de la totalité.

- Larbi décède en 1971, son fils unique Mohamed récupère tout.

- Mohamed décède en 2007, sans descendant direct, et c’est Rachid qui hérite, en vertu de l’article 154 du Code de la famille algérien.

Ainsi, la continuité de la succession s’effectue sans interruption, depuis Djouher et Cherif jusqu’à Rachid, en passant par Dahbia, Larbi, puis Mohamed.

Chapitre Spécial : Fodil Dahbia et l’Importance du Double Lien

(Exemple Concret de la Force du Lien de Parenté et du “Taux Sanguin”)

Dans le cas de la succession que nous étudions, Fodil Dahbia joue un rôle central. Elle est la mère de Larbi et de Djouher, et l’épouse de Cherif. Au fil des générations, on constate que certains descendants entretiennent avec Dahbia un lien direct de sang (petits-enfants ou arrière-petits-enfants), tandis que d’autres ne sont liés à elle que de façon indirecte ou par alliance (par exemple, via l’oncle du grand-père), voire pas du tout. Cette situation illustre parfaitement comment le “taux sanguin” (ou la “force du lien de parenté”) s’avère déterminant en droit successoral musulman.

1. Trois Niveaux de Lien avec Fodil Dahbia

1.1. Lien Direct : Arrière-Grand-Mère de Rachid

- Rachid descend directement de Fodil Dahbia :

- Dahbia → Larbi → Mohamed → Rachid (en passant par Saïd et Fatima pour le double lien).

- Cela signifie que Fodil Dahbia est l’arrière-grand-mère de Rachid du côté maternel, ce qui donne un lien de sang direct et un taux sanguin élevé (~37,5 % de sang Fodil, combiné à ~25 % de sang Cherfaoui = 62,5 % total).

- C’est pourquoi Rachid bénéficie d’un double lien (paternel + maternel) et se retrouve l’héritier final.

1.2. Lien Moyen : Tante Maternelle pour Mohand Tahar, Cherif, Ahmed, Madjid, et Ali.

- Certains, comme Mohand Tahar, Cherif, Ahmed, Madjid et Ali (fils de Cherfaoui Khider), ont un lien partiel avec Dahbia :

- Dahbia est considérée comme la tante maternelle (ou grand-tante) de Khider, donc une “tante” plus ou moins éloignée pour ses descendants.

- Cela confère un lien sanguin, mais moins fort que le lien direct (petit-fils ou arrière-petit-fils).

- Concrètement, leur taux sanguin par rapport à Dahbia est plus faible (ex. ~18,75–37,5 %), les plaçant en position moyenne.

1.3. Lien Inexistant ou Étrangère : Abdelghani, Malik,Mohammed Said

- n’ont aucun lien de parenté avec Dahbia.

- En effet, Fodil Dahbia est la femme de l’oncle de leur grands-parents, ce qui ne leur donne aucune ascendance sanguine directe ni collatérale.

- Dans ce cas, Fodil Dahbia est complètement “étrangère” du point de vue consanguin, et leur taux sanguin vis-à-vis de Dahbia est 0 %.

- Ainsi, ils ne peuvent revendiquer de droits successoraux par rapport à Dahbia, car la loi musulmane se base sur le Sang (sauf mariage direct).

2. Pourquoi le Taux Sanguin Fait la Différence ?

Le droit successoral musulman privilégie la proximité de parenté. À égalité de degré, on compare la force du lien. Or, la “force du lien” seut comprend comme un double lien (paternel + maternel) ou un lien direct (descendance). D’un point de vue généalogique, on peut parler de “taux sanguin” :

- Lien direct (descendant en ligne) → taux sanguin élevé (ex. Rachid ~ 62,5 %).

- Lien collatéral (tante, oncle, cousin) → taux moyen (6,25%–12-5–%18,75–37,5 %).

- Aucun lien (étrangère) → 0 %.

Ainsi, plus on s’éloigne, plus le pourcentage diminue, et plus on est évincé en cas de concurrence au même degré.

3. Exemple Concret de la Primauté du Double Lien Descendants de Khider (moyen) :

Dahbia est une tante maternelle (ou grand-tante) de Khider. Taux sanguins ~18,75–37.5 % (voire moins pour les générations suivantes).

- Descendants de Saïd et Fatima (fort) :

- Dahbia est l’arrière-grand-mère de Rachid, ce qui donne ~37,5 % Fodil + 25 % Cherfaoui = 62,5 % total.

- Rachid prime tout autre collatéral au même degré.

4. Conclusion du Chapitre : Dahbia, Double Lien et Force du Lien de Parenté

Le cas de Fodil Dahbia illustre parfaitement comment, en droit successoral musulman :

- Le lien direct (petit-fils, arrière-petit-fils) donne un taux sanguin élevé et une proximité qui prime.

- Le lien indirect (tante, oncle) confère un taux moyen, parfois suffisant pour hériter si aucun descendant direct n’existe, mais insuffisant en concurrence avec un double lien.

- L’absence totale de lien fait que Dahbia est “étrangère” pour certains descendants (ex. Abdelghani, Malik et khelil), qui ne peuvent prétendre à rien de son héritage.

Cela met en évidence que les lois musulmanes sont en grande partie fondées sur la force des liens de sang